活动内容收起

照护的意义、挑战与未来

——凯博文《照护》分享会

在老龄化社会加速到来的今天,“照护”显然已成为每个人终将面对的课题。你是否已经做好了充分的准备?是否知道自己将要接受怎样的挑战?是否考虑好如何与随之而来的困境共处?如今,在科技的帮助下,我们能否有更好的解决方案?

《照护》是哈佛大学医学人类学教授凯博文在妻子罹患阿尔茨海默病后,以十年亲身照护经历写就的回忆录。书中不仅记录了他与妻子琼从相知相守到共同对抗疾病的点滴故事,更深刻反思了现代医学体系对照护的忽视——医疗系统往往将疾病视为需要“解决”的技术问题,却忽视了患者作为完整个体的情感需求。凯博文提出,照护应成为医学的核心,它是一种“无形的胶水”,能够弥合技术与人性的裂隙,重建人与人之间的信任与联结。

5月25日,《照护》的作者凯博文教授将来到北京鼓楼西剧场,和清华大学社会学系景军教授,北京大学新闻与传播学院胡泳教授,以及媒体人、《随机波动》主播傅适野,结合中国本土实践与全球视野,展开一场有关“照护的意义、挑战与未来”的深度对话,相信这场对谈将会为读者提供一个理解疾病、衰老与照护的全新视角。

活动嘉宾

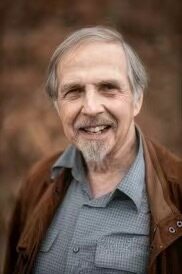

凯博文(Arthur Kleinman)

国际医学人类学界和精神卫生领域的代表人物,也是美国国家医学院院士、美国人文与科学院院士、世界卫生组织(WHO)顾问、美国国立卫生研究院(NIH)资深顾问。他曾获美国人类学博厄斯奖、世界精神卫生联合会杰出公民奖。他毕业于斯坦福大学和斯坦福医学院,而后在哈佛大学任教逾四十年,目前是哈佛大学医学院的精神病学与医学人类学教授,同时也是哈佛大学文理学院的人类学讲席教授。出版有《照护》《疾痛的故事》《道德的重量》《苦痛与疾病的社会根源》等多部专著。

凯博文与中国渊源深厚,是改革开放后最早来到大陆做研究的美国专家之一,在哈佛期间也培养了大批中国人类学家,至今仍与中国学界有广泛学术合作。

景军

现任清华大学社会学系教授,清华大学医学社会学研究中心主任。研究领域包括历史记忆、医学社会学、应用人类学等。著有《神堂记忆:一个中国乡村的历史、权力与道德》《喂养中国小皇帝:儿童、食品与社会变迁》《公民健康与社会理论》。

胡泳

北京大学新闻与传播学院教授。致力于在文化、技术和政治的交叉点中发现有趣的东西,特别关注解放性的文化实践、网络社会理论与数字治理、数字经济与管理,以及人的主体性。著有《众声喧哗:网络时代的个人表达与公共讨论》等,译有《数字化生存》等。

活动主持:傅适野

哥伦比亚大学人类学硕士,媒体人,《随机波动》主播。

现场翻译:吴桦

加州大学圣地亚哥分校心理人类学博士,赫尔辛基大学人类学博士后。主要研究具身、情绪、中国的亲密关系和代际创伤。

基本信息

时间

5月25日(周日)19:30—21:30

地点

北京·鼓楼西剧场

(北京市鼓楼西大街小八道湾胡同6号院)

温馨提示:对谈结束后,凯博文教授将进行《照护》的签售。

相关图书

《照护:哈佛医师和阿尔茨海默病妻子的十年》

作者:[美] 凯博文(Arthur Kleinman)

译者:姚灏,审校:潘天舒

出版日期:2020年11月

定价:58元

中信出版集团·回声

★这是一封用十年照护写下的动人情书,一本由精神科医生亲自践行的“科学照护指南”。

★哈佛大学著名人类学家、医学人类学奠基人凯博文用亲身经历写给每个人的人生必修课——“我的整个职业生涯都在研究疾病和照护,但为了我所爱的人而成为一个真正家庭照护者的实践经验,却是一份难能可贵的礼物。”

★直击医学本质,直面医患矛盾,直达照护核心。

★著名人类学家、美国加州大学洛杉矶分校中国研究中心主任阎云翔,北京大学哲学系教授吴飞,作序推荐;复旦大学人类学研究所教授潘天舒担当审校;清华大学社会学系教授、公共健康研究中心主任景军,中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林,上海市精神卫生中心院长徐一峰,《查无此人》作者、文学翻译于是,联合推荐。

活动标签

最近参与

报名须知

1、本活动具体服务及内容由主办方【卓尔书店(南锣鼓巷店)】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。

2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。

卓尔书店(南锣鼓巷店)

卓尔书店(南锣鼓巷店)